Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

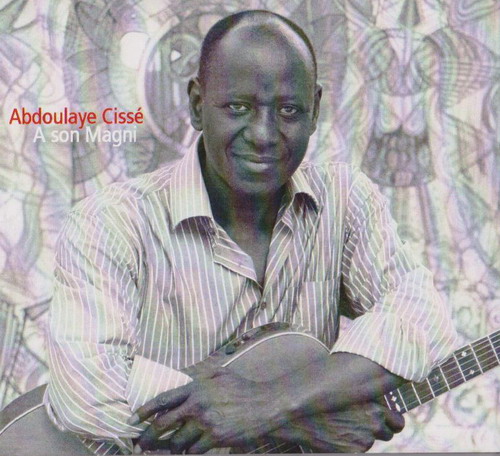

Présent en France depuis juin, l’artiste musicien Abdoulaye Cissé a d’abord participé au Festival Lafi Bala à Chambéry avant d’entamer une tournée dans plusieurs villes françaises. Il a aussi mis à profit ce séjour pour publier son nouvel album, « A Son Magni », un Opus de treize titres à succès qui ont jalonné sa carrière. Dans l’interview qu’il nous accordée, il revient sur son parcours d’artiste, d’animateur radio et de formateur et s’insurge contre les discriminations dont sont victimes les artistes musiciens burkinabè dans leur propre pays.

Quel bilan pouvez-vous faire de la tournée de plusieurs semaines que vous venez d’effectuer en France ?

Le bilan est très positif et je ne dis pas ça juste pour embellir les choses. Je suis arrivé en France depuis mi-juin et j’ai participé au festival Lafi Bala, à Chambéry, une ville jumelée avec Ouahigouya, puis à Bornant, à Paris dans plusieurs salles notamment au China, à l’Entrepôt, et sur une Péniche. En plus de cela, j’étais en résidence au Comptoir Général où j’ai fait un spectacle. Au total, j’ai donné huit concerts, ce qui n’est pas rien pour un artiste. Pour ces concerts en live, j’étais accompagné par les Gombis, le groupe de mon fils Ahmed Cissé, qui vit en France depuis dix ans

Pour moi, c’était un vrai changement d’air parce que ça fait longtemps que je n’avais pas eu l’opportunité de présenter mes œuvres à l’international. Ma dernière sortie internationale remonte en 2002 quand j’étais allé jouer en Finlande, donc cette année, c’est comme si je reprenais mon bâton de pèlerin. C’est une opportunité qui m’a été offerte par mon fils et le manager, Flora, qui ont eu l’idée de monter un projet pour me faire venir ici afin de reprendre mes activités et m’éviter éventuellement de tomber dans le découragement.

Donc, au-delà du des concerts, il y a un projet derrière ?

Oui, c’est ça ! Nous avons commencé un travail depuis mars-avril dernier par un concert au Centre culturel français (CCF), puis enregistré 13 titres et je suis venu ici pour finaliser l’album, ce qui a été fait puisqu’il vient de sortir. A présent, nous sommes à la phase de promotion et de distribution de cet album qui est une sorte d’anthologie pour moi, parce qu’il raconte ma vie musicale. On y retrouve des chansons de 1968, les toutes premières chansons que j’ai composées, les productions de mon premier « 45 tours » sur le vinyle enregistré en 1974 avec le Club voltaïque de disque. Il y a aussi des chansons de 1974, 1976, 2000, plus le dernier album, « Barika » que j’ai sorti en 2009. En gros, il s’agit de raconter mon histoire, et s’il plait à Dieu, il y aura un deuxième volume pour compléter ce qu’on a oublié dans le premier.

Nous souhaitons toucher un public international, ce qui nous permettra de participer à des festivals et faire danser les gens. Je fais beaucoup d’Afrobeat avec des chansons du terroir en langue nationale dioula avec des rythmes traditionnels. L’album s’appelle « A Son Magni », qui veut dire en dioula « elle n’a pas bon caractère ! », une sorte de satire qui met en scène un mari toujours grogneur parce qu’il estime que sa femme, qui est allée à l’école ne respecte plus la tradition. Quand il lui dit de faire certaines choses, elle dit non, je suis ton égale, donc c’est à toi de faire aussi ! Bref des situations où le mari a du mal à accepter que les choses ont changé.

Mais à côté, il y a d’autres thèmes plus sérieux comme « Les Vautours », « L’enfant soldat », deux titres que j’ai retenus pour leur thématique. Sinon, tout le reste de l’album est chanté dans les langues nationales. Il faut savoir que ce que les gens aiment au pays n’est pas forcément la même chose qu’à l’international. Par expérience, nous savons que les Européens, et pour ce qui nous concerne, les Français, quand bien même il s’agit de leur langue, nous préfèrent quand nous exprimons notre culture dans nos langues nationales. Tous les artistes africains vous le diront. Dans les festivals, le public vient voir les artistes africains dans leur style africain. Au Festival Lafi Bala, il tombait des trombes d’eau, on était sous le chapiteau, mais les gens sont restés sous la pluie battante, y compris ceux qui n’avaient pas de parapluie, durant deux heures. Je n’aurais jamais imaginé ça !

Dans ce genre de production, il vaut mieux le faire en langue nationale, et c’est ce que font les têtes d’affiche comme les Salif Keïta, ou bien, chanter en français mais à la manière de Zao, dans un français populaire et non avec des gros mots.

On vous connait surtout pour vos chansons en français et je me rappelle certaines comme « Les Vautours » qu’on fredonnait quand on était encore sur les bancs de l’école…

(Rires) Comme on dit, ça ne nous rajeunit pas ! Oui, c’est vrai, au début de ma carrière, je chantais en français, des chansons comme « L’homme à la guitare », « Maria Chérie », « La solitude », « Les hommes de demain », « Les Vautours », etc., parce que j’étais influencé par des gens qui chantaient en français, comme Johnny Halliday, Enrico Macias. Je chantais comme eux et c’est des années bien après que j’ai décidé de chanter comme moi-même, de composer dans ma langue, en Dafing, Dioula, et depuis, je me sens mieux. Le seul problème est qu’au pays, on m’a longtemps connu à travers mes chansons en français, et ce n’est que maintenant qu’on commence à me découvrir chantant dans les langues nationales.

Il m’a fallu 40 ans de carrière pour comprendre que rien ne vaut ce qui t’appartient, il faut rester soi, car je peux bien chanter comme Alain Souchon, je ne serai jamais considéré comme un chanteur français. Par contre, chanter dans une langue de chez moi, fait de moi une référence !

On a l’impression que vous êtes retiré de la scène ces dernières années…

Ce n’est qu’une impression parce que je ne me suis jamais retiré de la musique ; je suis toujours dans le circuit, mais en tant que musicien du live et non de la télé. Je le dis parce que ceux qui font du live n’ont pas le temps de penser à leur propre image à la télé. Penser à son image, c’est penser à sortir un album, donc un clip, ce qui garantit votre présence sur le petit écran. Moi, je n’évalue pas ma carrière au nombre d’albums que je fais, sinon j’en serai à 25 ou 30 ! Vous savez, j’ai encadré de jeunes musiciens comme Sami Rama, Cissao, Kandy et pour lesquels j’ai composé des albums. En plus de cela, je joue tous les week-ends à Ouaga dans un maquis, « Le Mouhoun » depuis trois ans et ça ne se désemplit pas. Je suis tout le temps sur la scène à Ouaga ou en province et non en playback en permanence.

C’est vrai qu’on ne me voit pas beaucoup à la télé, mais l’explication est simple : ce n’est pas nous autres qu’on invite à la présidence pour des galas devant la première dame, le président où à l’ouverture de grandes manifestations comme le SIAO, le SITHO ou le Fespaco. Ayant compris ça depuis longtemps, je fais avec, tout comme Amadou Balaké, ou Jean-Claude Bamago jusqu’à son décès. Le dernier concert live auquel Bamago, Pacheco, Issouf Compaoré, To Finley, Manga Moustapha et moi avons participé a été organisé en 2012 par le Centre culturel français, en même qu’était publié un livre sur la musique du Burkina. C’était formidable !

La musique est-elle un héritage familial ou est-ce une passion personnelle ?

C’est une passion personnelle parce que je ne suis pas d’une famille de griots, et ni mon père ni ma mère ne chantait. Je suis le premier de la famille à chanter même si j’ai vu mon oncle, le vieux Moumouni Cissao, qui est le papa de Awa Cissao, faire de la guitare et du saxo. Je l’ai vu jouer et j’ai voulu faire comme lui

Même aujourd’hui, certains n’acceptent pas que leur enfant fasse de la musique. On imagine que ce devait être plus difficile quand vous commenciez…

C’était un scandale ! Quand un père inscrit son fils ou sa fille à l’école, c’est pour qu’il devienne docteur, professeur ou fonctionnaire, tout sauf musicien, comme le sport d’ailleurs. Les fonctionnaires qui jouaient en même temps au football étaient mal vus et c’était pire pour les musiciens, perçus comme des délinquants, des farfelus. Tu peux faire la musique pour t’amuser, mais de là à en faire un métier….

J’étais instituteur pendant quinze ans et comme je faisais la musique, je passais pour un provocateur et j’ai eu des soucis avec les inspecteurs qui ne cessaient de m’infliger des avertissements et des sanctions. Pour me punir et m’empêcher de faire la musique, j’ai été affecté Kandchari, à la frontière du Niger où je suis resté quatre ans ; quand j’ai demandé une affectation à Ouagadougou, on m’a envoyé à Tiou, à la frontière avec le Mali où je suis resté deux ans. J’ai tout fait pour revenir à Ouagadougou, mais c’est à Kaya qu’on affecté.

Las d’attendre, je me suis mis en disponibilité, puis j’ai passé un concours à la radio comme animateur chroniqueur et où je suis resté douze ans. J’ai présenté le journal parlé et fait des émissions. Sous la révolution, j’ai été nommé responsable des « Petits chanteurs au point levé » et des « Colombes de la révolution », puis directeur de l’école de musique en 1986. Du coup, j’ai coupé avec la radio et quand il y a eu la Rectification et le vent de la démocratie, j’étais toujours à la culture. J’ai pris ma retraite en tant que fonctionnaire et depuis lors, je peux m’investir dans la musique à plein temps

D’après vous, qu’est-ce qui manque à la musique burkinabè pour se faire connaitre à l’extérieur ?

C’est un problème auquel de nombreux artistes burkinabè sont confrontés et je me demande ce que les jeunes artistes vont devenir. Il y a comme un paradoxe à parler de la difficulté à exporter la musique burkinabè d’autant plus que le Burkina est connu comme un pays qui a une politique culturelle dynamique et qui est présenté comme un carrefour culturel au plan africain. Mais à l’intérieur, nous sommes certainement les derniers sur un certain nombre de domaines, tels que la musique. Quelle est la visibilité internationale de notre musique par rapport à des pays comme le Sénégal, le Mali, ou même le Niger à côté ? Comparativement à ces pays-là, y a pas match ! Pourtant ce n’est pas la matière et le talent qui manque chez nous, mais rien n’est fait pour nous aider.

Pour le festival Lafi bala, c’est une initiative privée de mon fils, mon manager pour me faire sortir ; on a trouvé un créneau pour me permettre d’évoluer et d’avoir une petite place dans le show-biz parisien et en France. J’ai aujourd’hui des ouvertures et des propositions parce que je reviendrai en novembre pour des spectacles et l’Etat n’a rien à voir dedans ! Je sais qu’il n’appartient pas à l’Etat de faire sortir les artistes ; il subventionne et soutient les artistes, ce qui n’est déjà pas mal. Mais le problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, principalement les acteurs et entrepreneurs dans le domaine culturel, ceux qui sont impliqués dans l’organisation de spectacles. Les choses se passent à sens unique ; on fait venir des artistes étrangers au Burkina, mais on ne fait pas sortir les artistes burkinabè à l’étranger et on ne peut pas imputer ça à l’Etat. Cela dit, la puissance publique a aussi un rôle à jouer dans la promotion extérieure des artistes. Il faut mettre en place une organisation pour rendre visible nos artistes comme on le fait pour le tourisme. On attire des touristes parce qu’on leur propose quelque chose de chez nous !

Pour la musique, qu’est-ce qui se passe ? La plupart du temps, quand les étrangers viennent à l’occasion du Fespaco, du SIAO et d’autres manifestations nationales, que voient-ils ? Rien que des artistes et des groupes étrangers qui occupent la scène. Or, à ces occasions, il y a la presse internationale et de grands producteurs étrangers qui sont aussi présents et ils ne voient pas de Burkinabè. Quand on programme des artistes burkinabè, c’est dans de petites salles ou dans des endroits de moindre importance, sur la rue marchande de la maison du peuple de 16h à 18h. Pour le grand Gala qui a lieu à 20h, ce sont des artistes étrangers qui sont programmés ! Je suis un producteur étranger, je viens deux ou trois fois dans un pays et je ne vois pas d’artistes burkinabè sur scène, j’en conclus qu’il n’y a rien au Burkina ! On a beau me dire qu’il y a de grands artistes au Burkina, je ne les ai pas vus ! Par contre, si on programme des artistes en live dans des conditions techniques professionnelles, l’étranger va être émerveillé et se dire : Tiens, il y a des choses à voir dans ce pays et il va peut-être chercher à inviter tel ou tel artiste et c’est ainsi que nous allons exporter notre musique.

Des associations veulent manifester le 7 septembre prochain pour exiger le respect des quotas de diffusion de la musique nationale sur les radios. Quel est votre avis sur ce sujet ?

On a toujours mené ce combat et j’en sais quelque chose puisque je suis membre du syndicat national des musiciens. La radio nationale applique le quota, mais pas les radios privées alors que c’est une loi qui l’instaure ! Les radios privées disent que leur objectif est de gagner de l’argent et que pour cela, il faut diffuser la musique qui plait aux gens, et d’après elles, ce qui plait aux gens, c’est le couper-décaler toute la journée ! L’argument est contestable car ayant fait de la radio, je sais que les gens aiment un programme parce qu’on

le lui propose ; comment pouvez-vous aimer une musique que vous ne connaissez pas ?

Je sais comment lancer la carrière d’un artiste inconnu mais qui est bon et il suffit que les animateurs de radio se décident à faire la promotion des artistes burkinabè qui sont bons, et il y en a plein, et on verra que les choses vont changer. Le vrai problème est le suivant : quand on regarde de près, on se rend compte que les animateurs de radio sont en majorité nos frères qui sont nés et ont grandi en Côte d’Ivoire et qui ne connaissent pas grand-chose de la musique burkinabè. La musique burkinabè, ça ne leur parle pas, tout simplement parce qu’ils ont grandi à Yopougon, Treichville ou Koumassi. Sans le savoir, ils ne se rendent pas compte qu’ils sont en train d’éloigner les gens de leur propre musique. J’évite d’aller dans les maquis et les boites de nuit pour ne pas avoir à faire la bagarre avec les animateurs parce que tu peux y passer deux heures sans entendre une seule note de musique burkinabè !

Il semble que lors des manifestations, les artistes étrangers sont mieux payés que leurs collègues burkinabè. Est-ce vrai ?

C’est triste à dire, mais c’est vrai et nous subissons cette discrimination en permanence. En plus de la mauvaise programmation dont je parlais tantôt, nous sommes très mal payés comparativement aux artistes étrangers qui sont invités chez nous. Je vous le dis, pour un artiste burkinabè aujourd’hui, toucher un million de F CFA pour une prestation relève d’un miracle même pour les grosses pointures comme Bil Aka Kora, Alif Naba, Floby, etc.

Tous ces jeunes qui ont beaucoup de talents et qu’on reconnait d’ailleurs, on n’accepte pas les payer facilement un million, mais, dans le même temps, l’artiste togolais, ivoirien ou congolais qui débarque à Ouagadougou empoche facilement entre 5 et 15 millions en partant, sans compter le billet d’avion et l’hébergement, pris en charge par les organisateurs. Je n’exagère rien. J’ai fait le même podium que le malien Sékouba Bambino à Dédougou pendant la campagne électorale de Blaise Compaoré en 2010 ; il y avait également Sonia Carré d’As, Ahmed Smani, Issouf Kiénou, etc. Chacun a joué un tube en playback et on nous a payés 150 000 F CFA chacun ; j’ai appris après que mon cachet était 400 000 F CFA. Mais même ça, c’est scandaleux parce que savez-vous combien Sékouba Bambino a reçu ? 5 millions ! C’est lui-même qui nous a communiqué le montant de son cachet. Un collègue est parti lui remettre l’argent que les gens avaient jeté par terre pendant sa prestation ; il a enlevé une partie lui donner et l’autre de dire : « Ah, tu m’avais sauvé parce que j’ai eu 150 000 F ! »

Il était scandalisé et nous a dit qu’il avait honte d’avoir empoché 5 millions quand il voit comment on nous traite. Vous qui êtes journaliste, faites une enquête et vous verrez combien d’artistes burkinabè ont pu se construire une maison correcte !

Mais le montant des cachets se négocie avant….

Dans la tête des Burkinabè, un artiste burkinabè ne doit pas être payé plus de 500 000 F, mais il est prêt à donner facilement 2 ou 3 millions à un artiste ivoirien ou malien. Les soit disant managers ou autres organisateurs de spectacles n’ont aucun scrupule à rouler leurs frères burkinabè. Si on me dit d’aller chanter au meeting de Blaise Compaoré, j’y vais, même si c’était cadeau. Mais celui qui m’a contacté sait qu’il a négocié un bon contrat dans lequel je suis arnaqué. Je vous dis que ce sont des choses que nous vivons et je l’ai dit devant le ministre de la Culture Baba Hama lors de sa première rencontre avec le secteur musical après sa nomination. D’autres artistes ont pris la parole pour dire la même chose et dénoncer cette situation d’injustice qui nous frappe dans notre propre pays.

Ce que je vous dis concerne surtout la nouvelle génération, parce que pour nous autres, c’est pire ! On ne nous associe pas aux grandes manifestations même à titre symbolique !

Quelle appréciation faites-vous de la nouvelle génération de musiciens ?

Dans l’ensemble, il y a beaucoup de jeunes créateurs qui se battent très bien. Avant, on disait que la musique burkinabè était mal enregistrée, les studios mauvais, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, et on peut facilement compter une bonne cinquantaine de musiciens de très bon niveau, et une centaine de niveau acceptable. Nous avons des artistes à même de représenter dignement le Burkina Faso, chez les hommes comme chez les femmes. Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés, qui pensent que ce qui vient du Burkina n’est pas bon, mais prompts à magnifier ce qui vient d’ailleurs. Tant qu’on sera habité par une pareille mentalité, on ne s’en sortira pas.

Nous, l’ancienne génération, avons eu la chance d’avoir tenu longtemps, mais pour les jeunes espoirs, tenir une carrière d’artiste sur dix ans, ce sera un exploit ! Je ne suis pas alarmiste, mais vous pourrez vous-mêmes vérifier dans le temps ce que je suis en train de vous dire. Prenez Floby ou Greg et attendez dix ans avant de voir comment on va les traiter. Il leur faut beaucoup batailler dur pour ne pas, soit abandonner, soit quitter le pays. Etre dans l’actualité sur dix, quinze, vingt ans n’est pas une mince affaire surtout quand on fonctionne à l’album. Il faut régulièrement sortir un nouvel album dès que le précédent est périmé, et quand on regarde, le 2e est moins bon que le 1er, et le 3e moins bon que le 2e. Au bout du compte, on ne parle plus de toi et pendant ce temps, un nouveau est né et on se jette sur lui. Les autres doivent montrer qu’ils sont toujours là et créatifs, ce qui n’est pas donné à tout le monde.

Je veux terminer par une note d’espoir, je suis un artiste et je vois les choses positivement, mais il faut beaucoup de sacrifices et il faut qu’on nous soutienne.

Interview réalisée par Joachim Vokouma

Lefaso.net (France)

Vos commentaires

1. Le 17 août 2013 à 02:15, par bros En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

courage a vous le grand frère

2. Le 17 août 2013 à 06:04 En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Combien parmi vous sont connus à l’extérieur ? vos musiques sont seulement destinées à la consommation locale car beaucoup donnent plus d’importance à ce qu’ils disent pour amuser les gens que la qualité musicale, ou l’aspect dansant. Les congolais, les sud africains et tous ceux que vous cités ; on ne comprend pas souvent ce qu’ils disent mais ça plait ! il est difficile de faire de la bonne musique avec un petit arrangeur.

Le 17 août 2013 à 10:07, par MélomaneLambda En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

C’est un cercle vicieux dans lequel sont enfermés les Burkinabé. Certains disent : "La musique Burkinabé n’est pas de qualité". Mais ils oublient ou ne savent pas qu’il n’y a pas de génération spontanée. La radio, la télé passent leur temps à faire la promotion de la musique des autres pays, même les plus banales et les plus médiocres, de sortent que beaucoup de jeunes grandissent avec dans la tête les futilités des autres.

Il suffit de voir les PPS, les mariages, les baptêmes, etc. pour constater que les sonos ne diffusent souvent que des vociférations à des décibels impossibles qui emm.... tout le quartier et qui souvent ne cadrent même pas avec l’âge moyen et la culture de l’assistance.

Comme dans beaucoup de domaines, là aussi nous avons reculé. Faute d’un travail d’encouragement de nos artistes à faire des recherches sur nos rythmes nationaux pour les moderniser (comme l’ont fait un Georges Ouédraogo et d’autres), nos rythmes se meurent lentement et nous sommes contraints d’écouter ce que les autres font à partir de leur propre culture.

Des musiciens "anciens" constatent même qu’il devient de plus en plus difficile de trouver de simples bons instrumentistes parmi la jeune génération (guitariste, batteur, percussionniste, saxophoniste, trompettiste, etc.).

Le 19 août 2013 à 12:14, par Clerjon En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

En tout cas, Abdoulaye est maintenant très connu à Mornant (et non pas Bornant comme l’a compris le journaliste en réponse à sa première question). Cette petite ville française jumelée avec Sapouy n’est pas prête d’oublier le formidable concert qu’il nous a donné le 5 juillet dernier avec son fils Ahmed et les Gombis. Maintenant, nous espérons que le prochain concert à Mornant nous permettra de réunir la famille "Bissongo", avec l’Empereur, son fils, "Bebey Prince Bissongo" et son petit fils Titoua...

Le président de l’association "Amitiés Mornant-Sapouy"

3. Le 17 août 2013 à 08:15, par smadi En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Merci bcp,dire les choses vrais comme ca fait avancer.

4. Le 17 août 2013 à 14:43 En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Parfaitement d’accord avec vous grand frère. Mais pleurnicher ne changera rien. Il faut tout simplement se battre pour que ça change, ok ?

5. Le 17 août 2013 à 19:20 En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Quelle sagesse. Rien à dire

6. Le 17 août 2013 à 21:46, par isser En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Un grand c’est un grand !!!!!!

7. Le 17 août 2013 à 22:04, par Cheicklamenace En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

J admire votre franchisse , vous parlez sans langue de bois. Oui ce problème de complexe est flagrant , mais je crois que nos artistes manquent sévèrement de créativité, d originalité . Les nouveaux entrants s en donnent a la facilité , les anciens ne font que réviser les morceaux qui date des année 70

8. Le 17 août 2013 à 22:42 En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Bien diagnostiqué Cissé. Mais le problème aussi avec les musiciens c’est de jouer à la starmania. Pour un rien qu’il commence à percer il veut jouer la star, s’éloigne du commun du burkinabè sensé consommer sa musique, se font rouler par les managers, sont aux meetings politiques alors que leurs fans ne sont pas forcément affiliés à des chapelles politiques. L’artiste ne sait pas gérer son image.

Il y a des responsabilités partagées, de l’artiste, l’Etat, et le citoyen. Quand on réussit, il ne faut pas relâcher le travail, car on est dans un monde productiviste...!

Le 18 août 2013 à 08:15, par lepeul En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

un contrat ça se négocie et arrêter de vous faire diriger par les autres

manager, etc.............

Le 18 août 2013 à 08:39, par Jahkarimo En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Je sui pa d avis avec cisse.la musique n a pa d frontiere.on ne p pa se plaindre pr le fait qu on n aime pa sa musique car la mondialisation n exclut personne.ts les pays cites n ont pa tous leur artiste reussi.celine dion n est pa africaine ocun africain ne le bat en vente d album en afrique.

Le 18 août 2013 à 11:42, par viima ya kanga En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

jsui d’accord avec toi, la music es un produit de consommation comme tout autre, il fo se battre pour vendre son produit, cè tout !!! et cè une bataille permanente ; cè la concurrence et elle es rude,dans tous les domaines de la vie il faut se battre ; cè pas pour rien ke des travailleurs repartent a lecole pour reaprendre, se recycler. la music sè un metier comme tout autre, donc il fo rechercher l’excellence ; dc le secret cè travailler travailler et encore travailler

9. Le 18 août 2013 à 02:15, par Rita En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Habib Koite parcours la hollande chaque année. Pour une place à ses concerts, il faut s’y prendre assez tôt. J’ai suis mémé le calendrier annuel des concerts de ce grand monsieur.

En même temps je me demande pourquoi nos grands artistes ne suivent pas ses pas ? Habib est venu présenter une jeune artiste lors d’une de ses tournées et l’ année d’après, elle était à son tour en concert.

N’attendez pas, cher papa Cissé (papa par respect et par amour). Allez-y à Tilburg, Amsterdam, Groningen,...

De toute façon, j’en discuterai avec une amie à moi.

10. Le 18 août 2013 à 10:33 En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Comment peut-on se procurer l’album depuis les USA ? Merci d’aviser.

11. Le 18 août 2013 à 11:26, par l homme integre fache En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Il y a un proverbe qui dit :",la manniere dont tu te vends, c est comme ca on t achete"

Si un artiste de votre trempe est pret a prendre 150.000frs pour une prestation, pourquoi donc lui donner 5 millions ?

Vous avez aussi oublie de souligner les artistes qui partent faire la courbette aux hommes politiques et sont pret a prendre meme 50.000frs pour une prestation a l insu de leur manager.

Vous avez raison sur un point, le Burkinabe est mentalement complexe, y compris les artistes, ce qui fait qu ils n evoluent pas car victimes de leur complexes face aux autres.

12. Le 18 août 2013 à 17:39, par MAJUNGA En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Merci pour ce que vous avez fait pour le Burkina Faso ! Merci pour ce que vous faites encore ! Et surtout que Dieu vous donne longue vie et plein succes a votre fils afin qu’a son tour il soit le comble de votre joie !

Le 22 août 2013 à 18:25, par Podio En réponse à : Abdoulaye Cissé à propos de la culture burkinabè : « Le seul problème, ce sont les Burkinabè eux-mêmes, mentalement trop complexés… »

Bonjour à tous

Merci à l’Artiste Cissé pour tout ce qu’il fait pour la culture au Faso

Je crois qu’il appartient à une génération de Musiciens du Burkina qui ont beaucoup apporté à ce pays. Je crois qu’il faut dès à présent initier quelque chose comme un conservatoire pour l’ensemble des musiciens. Je crois que c’est dès repertoires sur lesquels d’autres peuvent apprendre.

Je demande au nos producteurs et autres organisateurs de spectacle de respecter nos artistes. Il ne faut permettre que l’on bafoue leur DIGNITE.

Une dernier mot à l’encontre de M Cissé

Depuis que j’étais à l’école primaire j’avais à cause de la Radio Volta écoute plusieurs chansons de nos artistes et orchestre, Harmoni Voltaique, Cissé, Seydou Richard, Georges , Issouf, Salembo, Samboué, etc.

Une des chansons qui m’a donné à réfléchir c’est les "Vautours"

J’admire le talent de l’artiste pour cette oeuvre musicale et philosophique. Toute chose qui montre comment les artistes en plus du fait de distiller des sons agréables, sont des VRAIS ÉVEILLEURS DE CONSCIENCE